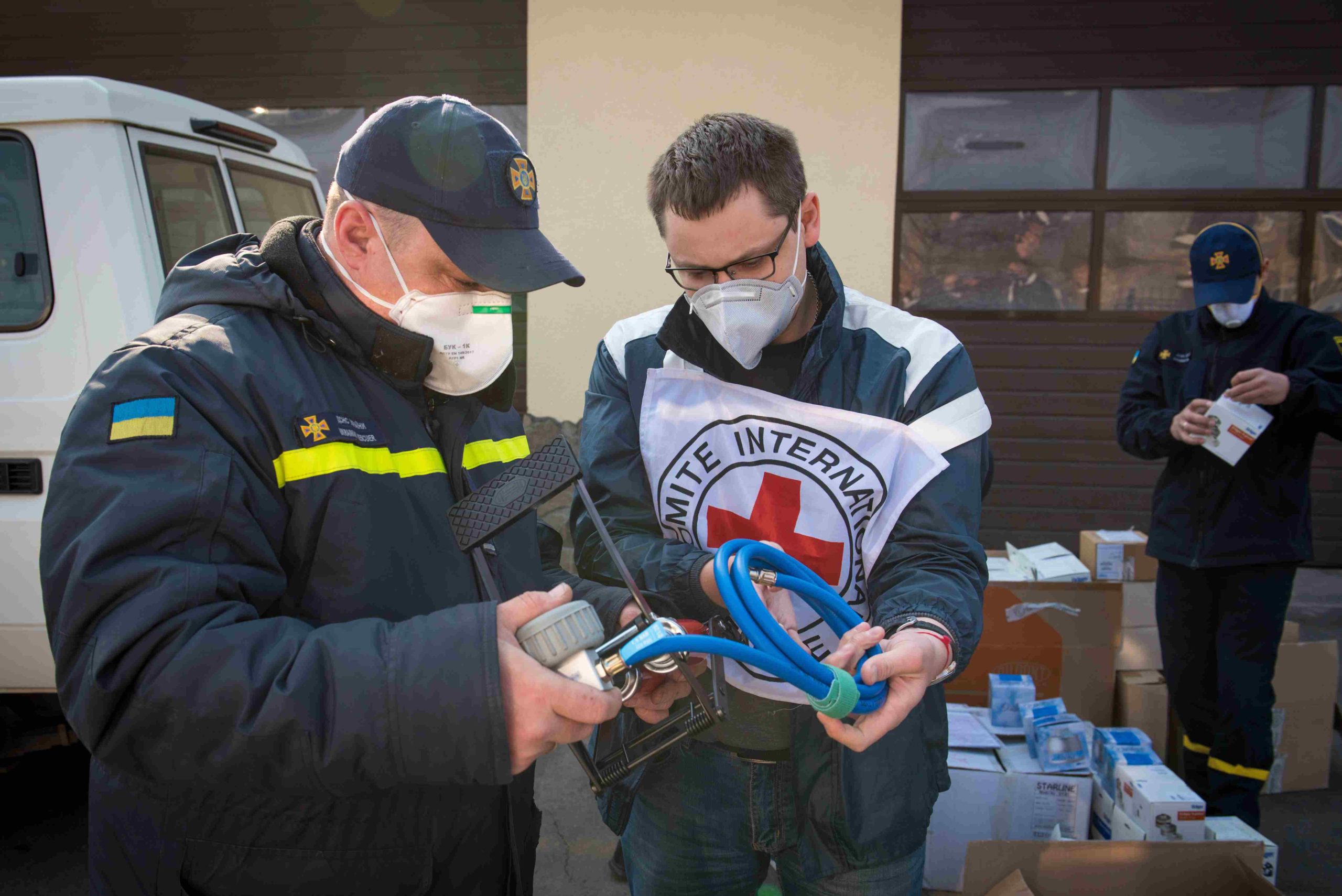

Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 dans le Donbass, le CICR fournit à une équipe de secouristes un stock d'équipements de protection individuelle et du matériel pour éliminer les substances dangereuses. (Photo : Yovgen Nosenko/ICRC)

Introduction

Pour la première fois depuis quatre générations, une crise de grande ampleur frappe le monde entier. La calamité actuelle et sa propagation rapide génèrent d'énormes perturbations dans nos sociétés et ébranlent notre confiance dans la capacité de la société à protéger la population. Elle ouvre également la porte à de sérieuses questions sur notre capacité actuelle et future à surmonter des phénomènes d'une telle ampleur. Il est peut-être temps de réfléchir à la véritable nature des crises, à leurs particularités et aux raisons pour lesquelles nous semblons être pris au dépourvu par leur survenance. Pour paraphraser le catastrophiste français Patrick Lagadec[1], nous sommes entrés dans "le continent de l'inattendu".

Une crise, pas une urgence

Une crise est un événement ou une série d'événements spécifiques, inattendus (ou imprévisible) et non routiniers qui créent un niveau élevé d'incertitude et une menace, réelle ou perçue, pour les objectifs prioritaires d'une organisation. Une crise est un phénomène unique qui ne peut être ni répété ni complètement anticipé. Il ne s'agit pas d'une urgence comme les autres. Une urgence se produit dans un environnement connu et peut être gérée dans le cadre et la compréhension existants. En revanche, une crise se caractérise par la discontinuité, l'incertitude et la complexité.

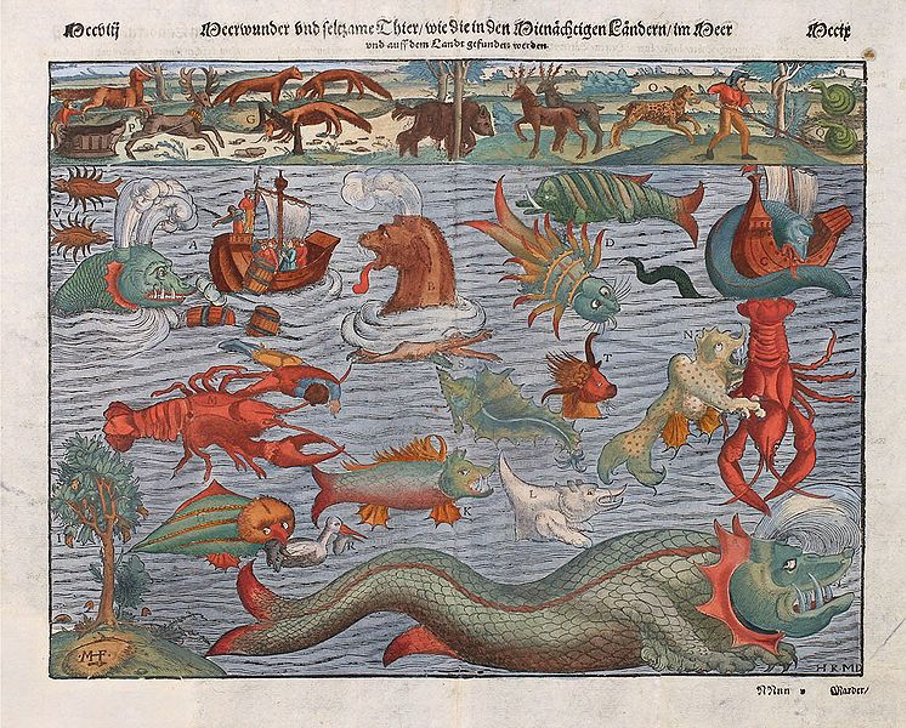

Plus simplement, il s'agit d'un saut dans l'inconnu. Hic sunt dracones[1], comme les cartographes médiévaux appelaient les eaux inconnues.

Dans un environnement complexe (un réseau de composantes qui donnent lieu à des comportements collectifs complexes), une véritable crise est en fait une succession ou une combinaison de crises qui interagissent entre elles et génèrent une vaste gamme d'effets prévisible et imprévisible et de nouveaux phénomènes en cascade qu'il est difficile ou impossible d'anticiper[2].

La grande peste de 1346-1353 a entraîné des changements considérables dans les sociétés occidentales, notamment en ce qui concerne le rôle de la religion et la structure des institutions politiques. COVID 19 pourrait transformer l'ethos humanitaire telle que nous la connaissons.

COVID-19 : Une crise en réseau

COVID-19 est typiquement une crise en réseau. Le virus à l'origine de la maladie COVID-9 n'a été que le point de départ d'une chaîne d'événements et de phénomènes. L'infection virale est devenue une crise médicale, puis une crise de santé publique, qui a rapidement débouché sur une crise économique et financière, une confusion politique et de leadership, et s'accompagne maintenant d'un stress social croissant et d'inquiétudes quant à la fourniture des produits de première nécessité. Et ces facteurs interagissent de manière surprenante.

Comme l'indique clairement Jacques Attali[3], de telles catastrophes tendent à remettre en question les systèmes de croyance, la nature du contrôle et le régime d'autorité. De telles méga-crises peuvent non seulement défi remparts sociétaux existants, mais aussi changer la donne, tant sur la scène nationale qu'internationale.

Jusqu'à présent, les États et leurs institutions dans le monde occidental, ainsi que dans ce qu'il est convenu d'appeler le Sud, ont plutôt bien résisté. L'ordre international n'est pas (encore) en train de s'effondrer. Cependant, nous ne devrions pas sous-estimer les possibles effets transformateurs initiés par la crise du COVID-19.

L'expression "Here be dragons" désigne des territoires dangereux ou inexplorés, en imitation d'une pratique médiévale consistant à placer des illustrations de dragons, de monstres marins et d'autres créatures mythologiques sur les zones non cartographiées des cartes où l'on pensait qu'il existait des dangers potentiels. (Wikipedia)

Débordement de la sécurité - Expériences récentes

Outre la transformation structurelle, une telle méga-crise peut également générer un comportement humain collectif imprévisible susceptible de créer de nouvelles conditions politiques et sociales ou de nouveaux défis humanitaires. Un pic de comportement criminel ou de violence collective, dû à l'incapacité des autorités à s'occuper de leur propre population, défi à l'défi la résilience institutions déjà faibles et leur fonctionnement. Cela entraînerait à son tour des problèmes de sécurité supplémentaires. La confiance dans le système et ses représentants s'est avérée essentielle pour maintenir le tissu social pendant la grande grippe de 1918[4]. Pouvons-nous espérer le même niveau de résilience dans le monde interconnecté de 2020 ?

Nous avons vu récemment que le développement de la crise Ebola (2014) en Afrique de l'Ouest était clairement lié à la robustesse (ou au manque de robustesse) de chaque État-nation. Au Libéria, largement

En Sierra Leone, État en déliquescence à l'époque, le problème sanitaire initial s'est rapidement transformé en un problème de sécurité nécessitant l'intervention des forces internationales. En revanche, en Sierra Leone, où les structures étatiques sont plus solides, la crise n'a pas débouché sur une situation de troubles violents, bien que la crise du virus Ebola ait causé des dommages considérables à d'autres programmes vitaux, tels que les programmes de lutte contre le paludisme.

En Sicile, certains observateurs ont déjà signalé des signes d'agitation et la police a dû être appelée dans un supermarché où les gens volaient de la nourriture pour se nourrir, la patience se transformant en désespoir[1]. Certains signes indiquent déjà que la crise actuelle donne lieu à des campagnes xénophobes contre les organisations étrangères au Sud-Soudan ou en RDC.

Rationalité limitée - L'état naturel de l'écosystème du négociateur

Les situations de crise donnent inévitablement le sentiment que la réponse humanitaire n'est pas basée sur une routine préétablie, des données sûres, des délibérations appropriées et une logique cartésienne. Ces éléments font partie de la réponse, mais ces situations font également appel, par nature, à l'instinct, aux suppositions et aux conjectures. La gestion des crises repose en grande partie sur notre capacité à voir les problèmes sous le bon angle, avec le niveau de compréhension approprié, et à réagir rapidement. En d'autres termes, elle dépend de notre capacité à produire en temps réel des informations exploitables sur ce qui se passe.

Les décideurs devront donc improviser des solutions dans un environnement très complexe où ils ne maîtrisent pas une série de paramètres ou de données (comme l'environnement international, les phénomènes transfrontaliers ou les faits scientifiques).

Les retouches nécessaires

Certaines critiques dénoncent l'absence d'un véritable plan de réponse. Où est la stratégie globale et définitive ? Heureusement, il n'existe pas de plan global de ce type. Les solutions toutes faites ne fonctionneraient pas dans ce cas. Des procédures rigides, statique et non ciblées pourraient même aggraver les problèmes. Les réponses appropriées sont particulièrement difficiles à concevoir parce que le phénomène est itératif, fluide et assez imprévisible. La question n'est pas de sortir des sentiers battus, tout simplement parce qu'il n'y a plus de sentiers battus.

Malheureusement, la planification qui pourrait absorber le choc est également inexistante. Prenons cela comme une évidence et allons de l'avant.

Pourtant, les décideurs doivent inventer des solutions dans un environnement très complexe où ils n'ont pas le contrôle total de nombreux paramètres et où ils n'obtiendront pas de données fiables. Les intervenants doivent donc recourir à des méthodes opportunistes et bricolées plutôt que de mettre en place de vastes systèmes présumés coordonnés. Et ils doivent s'assurer que ces mesures ne produisent pas d'effets imprévus et négatifs. Ils devront également s'opposer aux stratégies globales élaborées par leurs donateurs.

Le rôle du négociateur humanitaire en temps de crise

Les négociateurs expérimentés ont-ils un rôle spécifique à jouer en temps de crise ? La situation actuelle va certainement exacerber les problèmes humanitaires existants et peut déclencher des problèmes supplémentaires tels que des réductions rapides du financement, des restrictions d'accès, des mesures de sécurité accrues ou de nouvelles formes de violence collective ou d'exclusion.

Le soi-disant ordre humanitaire sera-t-il renforcé par une nouvelle forme de solidarité internationale ou sera-t-il davantage limité par le désir d'une souveraineté nationale plus forte et d'intérêts nationaux égoïstes ? Personne ne le sait à ce stade, mais nous pouvons supposer avec certitude que la phase d'après-crise entraînera de nouvelles lacunes humanitaires et imposera des contraintes supplémentaires. L'heure n'est pas au multilatéralisme messianique. Au contraire, les négociateurs humanitaires devront prendre de l'avance et s'attaquer de front aux nouveaux problèmes et aux nouvelles questions.

Aujourd'hui, il est très à la mode et intellectuellement sûr de jouer les Cassandre et de prévoir des changements profonds et massifs, voire d'annoncer une ère apocalyptique. Disons-le plus humblement.

Pour autant que nous puissions le prévoir avec certitude, les acteurs humanitaires devront faire face au fait que le système humanitaire sera moins à même de fournir ou de protéger et que les organisations seront confrontées à de nouveaux types de conséquences humanitaires. L'acceptation ou la confiance ne s'améliorera pas après trois mois de capacité opérationnelle limitée. Les opérateurs humanitaires seront soumis à des pressions de toutes parts. Dans des circonstances aussi difficiles, leurs compétences telles que l'empathie, l'adaptabilité, l'inclusion d'acteurs significatifs, les solutions innovantes et l'instauration d'un climat de confiance seront essentielles pour relever avec succès les énormes défis à venir et contenir d'autres crises.

Les négociateurs humanitaires ne sont pas des agents libres qui peuvent rapidement changer de bateau s'il n'y a pas de perspective de résultats à court terme. Ils sont le visage public d'organisations qui ne peuvent se soustraire à leurs responsabilités réelles ou perçues et qui doivent continuer à agir au nom des populations touchées. Ces populations peuvent découvrir qu'après avoir été négligées ou abandonnées pendant des mois, elles peuvent espérer avoir davantage leur mot à dire sur la manière dont l'action humanitaire est conçue et mise en œuvre.

La bonne nouvelle, c'est que les négociateurs humanitaires sont probablement mieux équipés que quiconque pour faire accord aux crises, car ils sont confrontés chaque jour à des facteurs de stress, à des surprises et à des revers. Ils pourraient jouer un rôle décisif en conseillant les gestionnaires de cadres logiques, de planification stratégique et de feuilles Excel qui ont paralysé la réponse humanitaire pendant des années sous couvert de professionnalisme. La nouvelle ligne de front humanitaire ne s'articulera pas uniquement autour des faits et des preuves, mais plutôt autour des normes, de la perception de la justice et des griefs. Les négociateurs doivent être prêts pour cette bataille.

[1] Lagadec, Patrick, le continent des imprévus, Manitoba, Belles Lettres, 2016.

[2] Déclaration du sénateur Harry Reid, le 18 septembre 2009, en pleine débâcle économique : " Personne ne sait quoi faire. Nous sommes sur un nouveau territoire. C'est un nouveau jeu. ("Voici les dragons").

[Personne ne pouvait prévoir que les informations bancaires ne pourraient pas être échangées au-delà des frontières, ce qui empêcherait les employés français travaillant en Suisse de travailler à domicile.

[4] Voir le billet de Jacques Attali : Que naîtra-t-il? 19.3.2020

[5] Barry, John M. (2005), The great influenza : the epic story of the deadliest plague in history (New York : Penguin Books) 546 p.

[Le malaise et l'inconfort augmentent et nous enregistrons des rapports inquiétants de protestation et de colère qui sont exploités par des criminels qui veulent déstabiliser le système", déclaration du maire de Palerme, Sky News, 28.3.2020.

Pascal Daudin est cofondateur d'Anthropos Deep Security. Depuis 2011 et jusqu'à récemment, il était conseiller politique principal pour les questions liées à l'action humanitaire au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) , qui a été activement impliqué dans les activités du CCHN . Après une brève carrière de journaliste indépendant, il a rejoint le CICR en 1985 et a servi dans plus de vingt situations de conflit différentes, notamment en Afghanistan, au Pakistan, en Iran, au Koweït, dans le Caucase et en Asie centrale, occupant des postes de responsable de ligne et d'expert en protection, ainsi que de gestionnaire de la réforme institutionnelle. Entre 2003 et 2007, il a travaillé comme analyste principal et chef adjoint d'une unité de lutte antiterroriste rattachée au ministère suisse de la défense. En 2007, il a été nommé directeur mondial de la sûreté et de la sécurité pour les opérations et lapolitique institutionnelle de CARE International.